1969年7月20日 アポロ11号月面着陸

人類が初めて地球以外の天体に降り立ったこの日、全世界が熱狂した。

この「一人の人間にとっては小さな一歩」が灯した火は半世紀を経た今もなお、多くの人の心の中で輝き続けている。

ある者はその「一歩」を追って月への想いを焦がし、またある者は小惑星探査へと野望を抱き、そしてある者は火星へと夢を見た。

2018年2月7日 午前5時44分

「T-30」のアナウンスが流れた瞬間、僕の身体に電撃が走り全身の毛が逆立つのを感じた。

前の晩から興奮で眠れずとうに疲労の限界を迎えていたけれど、歴史的瞬間を前にして僕の脳からは猛烈な量のアドレナリンが分泌されていた。

25歳の冬、紛れもなく僕は「熱狂」していた。

はじめて宇宙に想いを馳せたのはおそらく9歳か10歳のころ。

小学生の僕が父とお風呂に入るときは必ず父が広い世界の話をしてくれた。ときには歴史の話だったり、物理の話だったり、地理の話だったり、社会のしくみの話だったり、そして宇宙の話だったり。

当時札幌に住んでいた僕は年に数回は青少年科学館に足を運び、プラネタリウムや天体模型に夢中になっていた。いつかの冬休みには4日間の宇宙講座に参加して、ロケットのしくみを勉強したり宇宙食を食べたりした記憶が今でも残っている。

それからしばらくの間、宇宙への想いを忘れていた僕がふたたび「それ」と出会ったのは大学1回生の夏休みのこと。

いわゆる「ブラックバイト」で消耗していた僕は、なけなしのバイト代をはたいて種子島に旅をすることに決めた。そのころから新海誠作品のファンだったこともあり、なんとなく「秒速5センチメートル」に出てきた風景に惹かれて南の島に逃げたくなったのだ。

せっかくの島旅なので北の端から南の端まで巡る計画を立て、宇宙センターの近くにも宿を取った。この時泊まった門倉荘という宿はどうやらJAXAの関係者がよく利用する宿だったようで、食堂の壁にも宇宙飛行士のサインがズラッと並ぶなどしていた。

結局、宇宙一色の町の雰囲気に押されるがまま宇宙センターの見学を申し込む形にはなったが、この時暇そうにしている僕に宇宙センター見学を勧めてくれた宿のおばちゃんには心から感謝している。

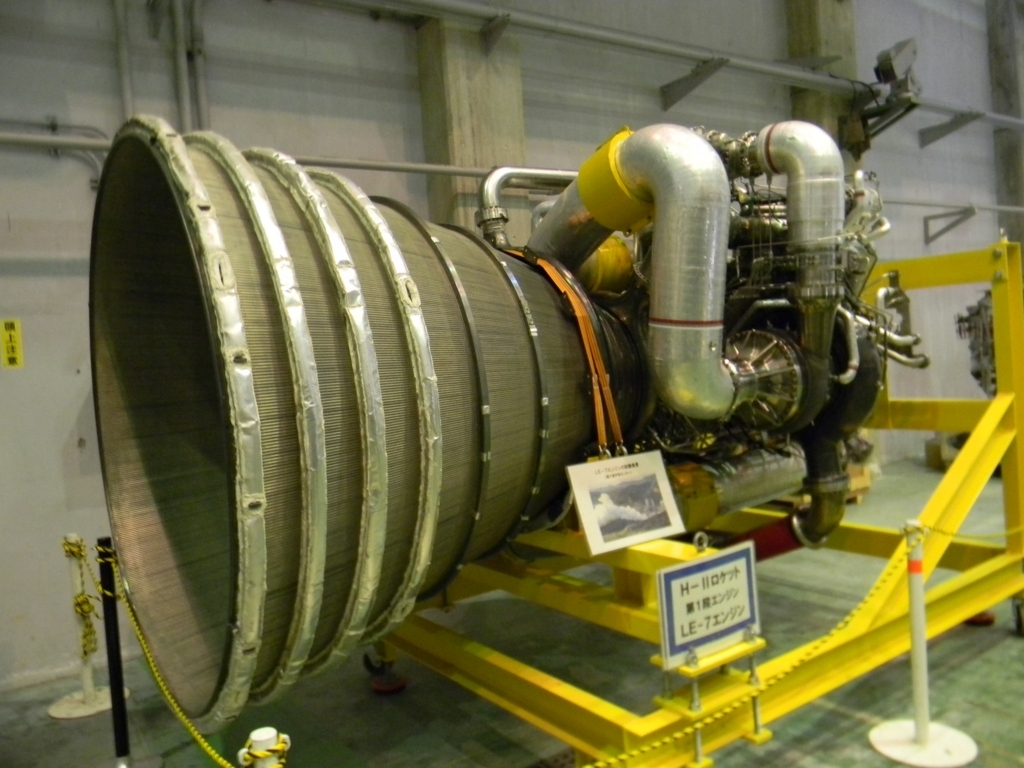

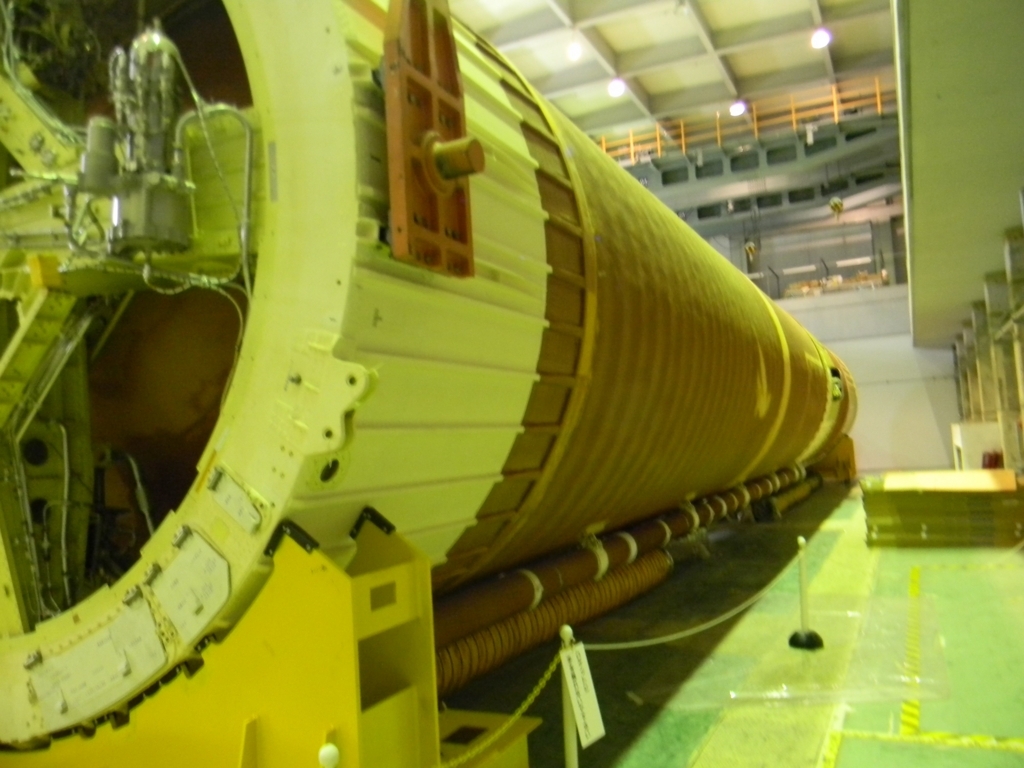

生まれて初めてロケットを見た

生まれて初めてロケットのエンジンを見た

生まれて初めてロケットの格納庫を見た

生まれて初めてロケットの発射台を見た

心の底から何かをカッコイイと思うのは、多分初めての経験で、胸の奥から熱いものが込み上げてくるのを感じた。人の手で組み上げられたものが大空の彼方まで飛んでいくのだという「現象」の衝撃が、確かな実感として心に刻み込まれた。

その日、宿に戻って食事をしてから種子島の夜道を2時間ほど散歩した。

思えばこの時が人生で初めてしっかりと自分の将来について考えた瞬間なんだと思う。それまでもぼんやりと「ここの高校に行きたい」「ここの大学に行きたい」「こんな仕事をしたい」などと考えたことはあったけれど、「何を成し遂げて死ぬのか」を明確にしたことはなかった。

宇宙センターでのことを思い出し、夜道を照らす星々の美しさに感謝し感激し、それまでの人生について振り返り、それまで訪れた様々な場所や出会った人々のことを思い出し、そしてなにより若くして命を落とした友人たちの生き様を振り返った時に、19歳の僕は「宇宙を見てから死のう」と決意した。

25歳の僕は、まだ夢を叶えていない。

この6年間でいろいろな回り道をしてきた。

短い間だが大学では歴史のロマンに魅せられて西洋史を専攻した(結局中退した)

経営者として経済的成功を勝ち取ろうとして会社を興し、テレビや新聞に取り上げてもらって浮かれていたりもした。当時は本気で億単位の金を40歳までに稼いで宇宙旅行に行こうと考えていたのだ。(結局メンタルが持たずに多くの人に迷惑をかけた)

そして現在は社会人になってから始めたプログラミングの面白さに魅せられ、技術力を高めつつ社会復帰することに身骨を砕いている。

いろいろやってきたが、多分これが一番性に合っていそうだし夢への近道なのだと最近は思っている。

結局のところ、僕は大富豪になって「宇宙観光」がしたいわけではなく、人類のフロンティアである宇宙開発に貢献し、歴史上誰もまだみたことのない世界を切り拓くことにワクワクするのだと。

去年の夏に、NASAのJPLで無人探査機の研究開発を行なっている小野雅裕さんの講演を拝聴する機会を得られた。

彼の立っている場所は、まさに僕の夢の番地だった。

技術者としてエンケラドスの氷の底を観測しようという小野さんが積み重ねてきた努力や熱意は僕が描く将来の自身のイメージそのもので、これから進む道が間違っていないのだという希望と勇気をもらえるとても素晴らしい瞬間だった。

人類がエウロパやタイタンの海を開拓していく瞬間に携わりたいと今では強く思うし、プロキシマ・ケンタウリbのような系外惑星まで衛星や探査機を届ける技術的な貢献がしたいと、空を見上げるたびに想っている。

2月7日の早朝、200万人が見つめる中でFalcon Heavy打ち上げのカウントダウンが始まった。

それまでもSpaceXのFalcon 9の打ち上げ中継を欠かさず見ていた僕だったが、この時の興奮はいつもの比ではなかった。

2004年にイーロン・マスクがFalcon Heavyの構想をぶち上げてから、多くの資金難、技術的困難、社会的バッシングがあった事を僕たちは知っている。

それら全てを笑い飛ばすかのようにFalcon Heavyは大空へと美しいを弧を描いた。

魔法のように地上へ戻ってくるロケットの姿を見て、全ての人が「これからはロケットも飛行機のように何度も再利用される時代がくるのだ」と考えるより先に肌で感じた。

火星に向けて射出されたロードスターとスターマンを見て、全ての人が「これは他の惑星に荷物や人を届けるためのロケットなのだ」と考えるより先に直感した。

この日、もう一つ個人的に思い出深かった事としては、打ち上げの瞬間を母親と一緒に見られたことだ。

ロケットやSpaceXのことはおろか宇宙のことなどほとんど何も知らない母が、この時ばかりは見たこともないくらい興奮し、「熱狂」していた姿がとても印象的だった。

人が空を見上げる時、そこには年齢も性別も国家も人種も壁なんて存在しない。

なにせあの冷戦時代のアメリカとソ連でさえ宇宙では手を取り合ったのだから(1975年7月17日 アポロ・ソユーズテスト計画)

2018年に全人類にそんな「空を見上げる」機会をプレゼントしてくれたイーロン・マスクとSpaceXのスタッフには賞賛の声を送っても送りつくせない。

打ち上げの成功を喜びあう彼らの笑顔と涙を、僕は一生忘れないだろう。

あのカウントダウンの瞬間からスターマンの中継が途切れる最後の瞬間まで、彼らが与えてくれた感動と希望の灯火を胸にこれからも夢に向かって歩んで行こうと思う。

最短距離ではないだろうしこれからも多くの人に迷惑をかけるだろうけど、もしも僕の「回り道」の途中でその灯火を誰かに分け与えることができたのなら、人類に対して少しは貢献できたと言えるんじゃないかな。

2018年2月7日、200万人と共に「熱狂」したFalcon Heavyの打ち上げは、紛れもなく僕にとってのアポロだった。

2018年2月9日 好日